MENU

学校長ブログ

サイエンスフォーラム

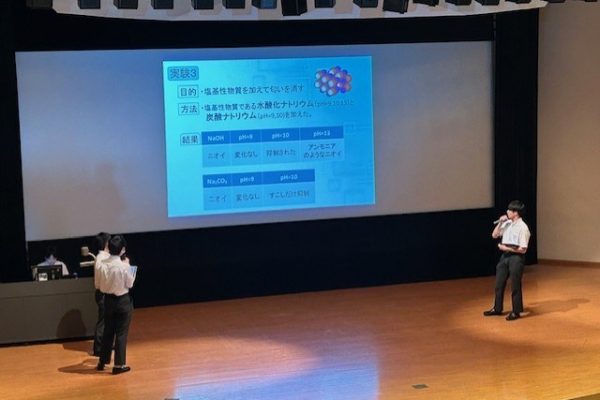

本校の科学探究授業ガリレオプランでは、1年次に探究基礎を学び、2年次に9つのゼミに分かれ、チームでテーマを考えて研究活動、3年次には論文制作という流れになっています。その途中にいろんな行事があるのですが、毎年夏休みに入る前の時期にサイエンスフォーラムを開催しています。そこでは、3年生の最終発表(コロナ後は前年度優秀チームのみの発表)、企業人講演、研究者講演を行っています。ここでは、自分たちが今やっている探究活動が大学や将来の職業にどう繋がるかを考えてもらう機会にしています。

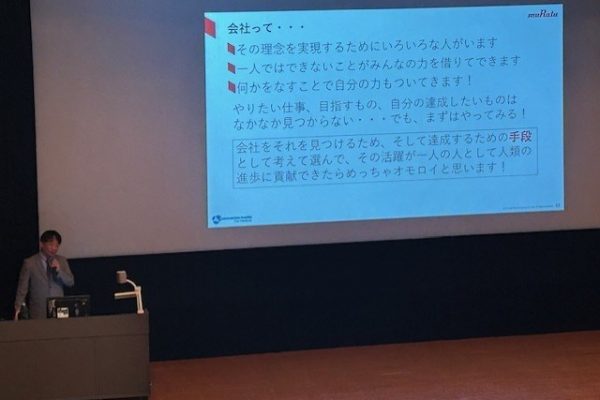

今回は 企業人講演として、村田製作所の家邉 徹(やべとおる)さんから「エレクトロニクスの黒子「株式会社村田製作所」の仕事とその新しい挑戦」と題した講演において、村田工作所の歴史や社会への貢献についての話がありました。また、生徒たちへのメッセージとしては「企業とは社員みんなの協力で理念を実現する場所」であり、「企業の中で何をやりたいのか」を社員全員が平素から考え、持っていることが大事との話がありました。これは私も大変共感するところです。学校に置き換えても同じで、「学校とは教職員みんなの協力で教育の理念を実現する場所」であり、「学校の中で何をやりたいのか」を平素から教職員全員が考え、持っていることが大事だと思っています。また、研究者の講演では、大阪大学 入試委員会副委員長の有澤光弘教授の「生物活性化合物の設計・合成・機能評価 」と題した講演がありました。こちらは薬学の意義だけではなく、大阪大学全体の学びに対する情報もあり、生徒たちに役に立つ情報だったと思います。いずれの講演も質問の手がたくさん上がり、会自体も大変盛り上がったと思います。

自律的学習者を生むための、自己調整学習には「内的動機付け」「学習方略」「メタ認知」の3つの要素が必要とされています。特に長期間の学習への意欲を生むためには、「勉強しなさい」と繰り返し言ったり、叱責はむしろ逆効果となります。それよりも何のために学習するのかを考えるための「きっかけ」が必要であり、それが「内的動機付け」となります。ガリレオプランの数ある行事でも、このサイエンスフォーラムは自分を振り返る「メタ認知」と「内的動機付け」に繋がる行事です。今回の行事で、将来大学でどんな研究をしようとか、どんな仕事に就きたいと考え、そのためにどのように勉強しなきゃと考えてもらえたらと思います。

生徒発表

村田製作所 家邉 徹さん

大阪大学 有澤光弘教授